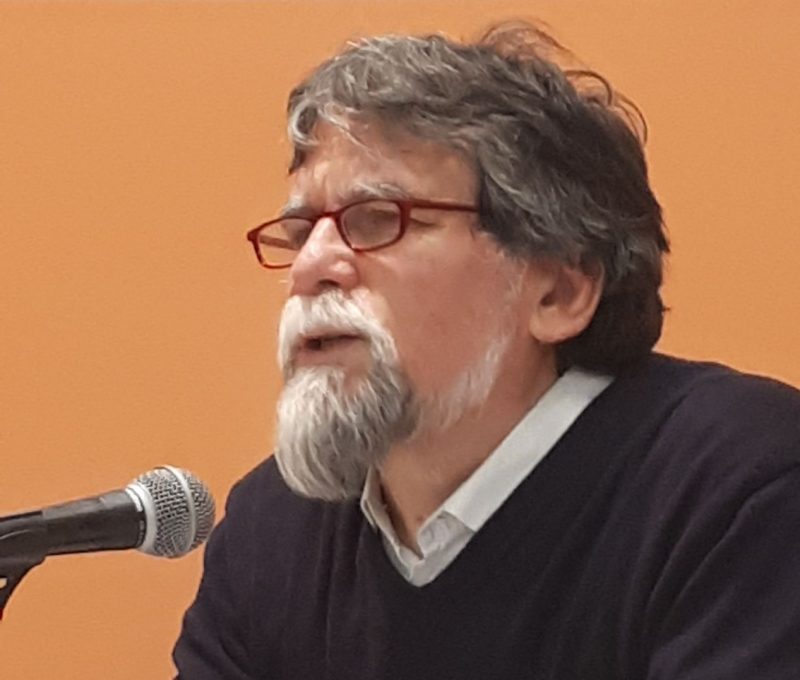

Martedì 12 marzo, Luciano Manicardi, priore della comunità di Bose, ha guidato il ritiro di Quaresima dei sacerdorti e religiosi della diocesi di Alba, nella casa diocesana di Altavilla. Tema dell’incontro “La preghiera nel divenire della vita e del ministero del presbitero”. Offriamo il ricco e interessante testo del priore di Bose alla meditazione di tutti.

La preghiera nel divenire della vita e del ministero del presbitero

Divenire della vita, divenire della preghiera

Interrogarsi sulla propria preghiera, fermarsi – da parte di un presbitero – per verificare lo “status” della propria preghiera, significa anche fare il punto sulla propria fede, esaminare la propria vocazione, valutare come si sta vivendo il ministero e, più radicalmente, fare il punto sulla propria vita e sulla qualità della propria umanità. La domanda: “Che cosa è diventata la mia preghiera?” risuona anche come: “Che cosa è diventata la mia vita?” e “Che ne ho fatto del mio ministero?”. Dietro questa domanda c’è forse l’implicito riconoscimento di qualcosa della nostra vita che ci è sfuggito di mano, è andato da sé, è avvenuto o si è dipanato per proprio conto, perché non abbiamo vigilato, perché non siamo stati presenti a noi stessi, o semplicemente perché la vita spesso elude i nostri preparativi, spiazza i nostri propositi e ci sorprende. Sovente è la vita stessa, con il suo carico indesiderato o inatteso di eventi e di contraddizioni, come lutti e malattie, o come vicende relazionali intriganti in cui ci si trova implicati, o più modestamente, di cambiamenti di incarico, di spostamenti di parrocchia, di obbedienze non assunte liberamente e che amareggiano, che conduce il presbitero là dove non avrebbe voluto, né pensato né desiderato e nemmeno immaginato di andare il giorno in cui pronunciò il suo “sì”, la sua promessa, la sua adesione alla chiamata del Signore. In quelle situazioni è proprio la preghiera che può portare il presbitero a elaborare e integrare simili eventi nella propria vita e nel proprio ministero: occorrerà però comprendere che Dio agisce sull’uomo attraverso gli eventi della vita e soprattutto attraverso le crisi.

Accanto a questo, poi, la considerazione, elementare quanto irrefutabile, delle diverse fasi della vita e dei cambiamenti che esse comportano sugli assetti e sugli equilibri psicologici e affettivi: si pensi al superamento della soglia dei 30 anni, poi alla traversata della crisi della metà della vita, ai 50 anni con il bisogno che si fa più forte di un affetto stabile, all’età intorno ai 65 anni, che segna il compiersi della maturità, e infine all’ingresso nell’anzianità… Evidentemente queste fasi non sono senza ripercussioni su di una persona che segue il Signore vivendo il celibato a servizio dell’unità e della comunione di una precisa comunità cristiana e indicano anch’esse l’essenzialità di fermarsi per esaminare il cammino fatto. Cammino umano e spirituale ben verificabile sul piano della preghiera. “La preghiera”, ha scritto Franz Rosenzweig, “istituisce l’ordine umano del mondo”,[1] ed è sempre l’atto con cui noi immettiamo ordine nel nostro disordine, creiamo cosmos nel nostro caos. La preghiera è atto di ordinamento del mondo, del nostro mondo interiore, è atto di creazione in continuità con l’atto ordinatore, separatore e creatore di Dio alle origini del mondo e dell’umanità (cf. Gen 1).

Il discorso sulla preghiera è sempre esposto al rischio della retorica, della idealizzazione (quanto meno la preghiera è praticata, tanto più è facile cadere nelle sue esaltazioni encomiastiche tanto ridondanti quanto vuote) e anche al rischio della precettistica. Ovvero, si dice e si ripete che si deve pregare, come si deve pregare, che cosa deve fare chi prega, ecc… E così si finisce col dare una visione astratta della preghiera da mettere in pratica. Ma il rapporto Dio-uomo non è sotto il segno della legge e del dovere, ma dello Spirito santo, e così anche la preghiera, elemento essenziale della risposta umana alla parola e all’azione di Dio, trova il suo senso come espressione pienamente umana, dunque come atto di libertà, come esercizio di libertà e si pone dunque sotto il segno della libertà. La necessaria ascesi, la disciplina di preghiera, la ripetitività degli esercizi di preghiera sono finalizzati ad una sempre maggiore libertà dell’orante e all’acquisizione del dono dello Spirito. Lo stesso impegno alla liturgia delle ore, cui il presbitero è tenuto, ha come fine “di custodire e sviluppare uno spirito di preghiera”[2] e la sua intenzione non è di ancorare a una formula fissa e immutabile di preghiera, ma di aiutare una persona ad assumere e interiorizzare il necessario spirito di preghiera. Meglio ancora, a ricevere e assumere lo Spirito santo, dono promesso alla preghiera che lo chiede (cf. Lc 11,13).

Il problema è che spesso noi confondiamo la preghiera con il sogno, ma il sogno fugge la realtà, mentre la preghiera la assume e avviene in essa. Anzi, la preghiera, situandoci nella realtà e nella nostra umanità – distante dalla divinità di Dio –, ci fa aderire alla realtà, riconoscere e accettare i nostri limiti, rinunciare alle idealizzazioni di noi stessi e ai sogni di onnipotenza. L’invisibilità e il silenzio di Dio sono lo spazio che egli offre alla nostra preghiera perché cresciamo quali figli, nella libertà,[3] perché possiamo adempiere il nostro compito più grande, ovvero di “diventare ciò di cui non ci è possibile pensare qualcosa di più grande: e cioè, non già in alcun modo, esseri divini, bensì, sotto ogni aspetto, esseri umani”.[4]

Da questo punto di vista è importante che il presbitero non dimentichi mai, dandoli per scontati, quei connotati essenziali e basilari che sono la sua umanità e la sua fede. Anche per il presbitero si tratta di diventare uomo e di diventare credente nel quotidiano esercizio del suo ministero. Ciò che un tempo si è scelto, va ri-scelto nelle nuove e diverse situazioni di vita in cui il presbitero si viene a trovare. E le motivazioni che hanno spinto alla scelta presbiterale nel passato, possono non bastare più e non essere più capaci di reggere, nell’oggi, in nuove fasi esistenziali, il carico ministeriale. La preghiera immette in questo cammino di diventare uomo e diventare credente che può sottrarre il prete al rischio di veder sequestrata la propria identità nel ruolo. Perniciosa deriva del presbiterato, questa, che oggi sembra esercitare un’attrazione fatale su molti.[5]

La preghiera come sforzo e fatica

Quanto appena detto sul “dovere” non toglie nulla all’aspetto di sforzo proprio della preghiera cristiana.[6] È certamente vero che nella preghiera noi possiamo sperimentare dolcezza, riposo, quiete e gioia, ma è altrettanto vero che la preghiera è e resta ascesi, fatica, opus, lavoro. Tutta la tradizione cristiana lo sa bene e lo ha ripetuto costantemente.

Questo aspetto si radica anzitutto nel fatto che la preghiera cristiana non coincide con una preghiera naturale o con l’innato senso di autotrascendimento dell’uomo. Il pregare cristiano, che si impara da Gesù, non coincide con lo spontaneismo. Proprio perché è relazionale e dialogica, la preghiera non può essere semplicemente slancio spontaneo del cuore: questa sarebbe una deriva soggettivistica e autistica della preghiera. Ha scritto Dietrich Bonhoeffer: “‘Imparare a pregare’: è un’espressione che ci sembra contraddittoria. Noi diremmo piuttosto: o il nostro cuore sovrabbonda al punto tale che da se stesso comincia a pregare, o diversamente non imparerà mai a pregare. Ma è un errore pericoloso, in verità oggi molto diffuso tra i cristiani, il pensare che l’uomo possa naturalmente pregare”.[7] E Romano Guardini: “Chi medita onestamente e sinceramente sui suoi rapporti con Dio si accorgerà presto che la preghiera non è soltanto un’espressione spontanea del nostro intimo, ma che essa è anche e anzitutto un servizio compiuto nella fedeltà e nell’obbedienza. Così bisogna volerla e praticarla”.[8]

La scelta fatta un giorno, il discernimento operato nel passato sulla propria vita e sfociato nella decisione di accogliere il dono del presbiterato, deve essere rinnovata ogni giorno: quella scelta, quella decisione è dinamica e chiede di divenire quotidiana. Solo così la vita scelta diviene la propria vita, la vita a cui si appartiene. E questo vale anche per la preghiera! Dare continuità alla vocazione comporta il dare continuità alla preghiera: seguire il Signore prendendo su di sé la propria croce “ogni giorno” (Lc 9,23) significa anche far divenire quotidiana la preghiera, renderla evento di ogni giorno. La tradizione cristiana ha spesso sottolineato che la preghiera è l’opera più difficile e faticosa, e che è il compito mai terminato dell’uomo, quello che l’accompagna fino alla morte. Un detto dei padri del deserto è significativo: “I fratelli chiesero al padre Agatone: ‘Padre, nella vita spirituale quale virtù richiede maggiore fatica?’ Dice loro: ‘Perdonatemi, ma penso che non vi sia fatica così grande come pregare Dio. Infatti, quando l’uomo vuole pregare, i nemici cercano di impedirlo, ben sapendo che da nulla sono così ostacolati come dalla preghiera. Qualsiasi opera l’uomo intraprenda, se persevera in essa, possederà la quiete. La preghiera, invece, richiede lotta fino all’ultimo respiro’”.[9]

Lì si innesta un aspetto particolare dello sforzo della preghiera: la sua quotidianità, e, in particolare, la sua ripetitività. La ripetitività è uno dei fattori che più possono rendere fastidiosa la preghiera e possono indurre l’uomo ad abbandonarla, quasi senza accorgersene, nel lento passare del tempo. La preghiera va sottomessa alla prova della durata. Ora, la ripetitività è una struttura antropologica in cui la preghiera è chiamata a calarsi divenendo così quotidiana, ordinaria. La ripetitività, il ritorno del medesimo, scandisce il ritmo delle giornate, dal mattino alla sera e dalla sera al mattino: le attività dell’uomo conoscono la ripetitività quotidiana. Un’immagine troppo alta, sublime, stra-ordinaria della preghiera, rischia di scontrarsi con i ritmi del quotidiano. Proprio la ripetitività però, è invito alla profondità e all’interiorità: sfuggire il meccanicismo, la monotonia, significa entrare in uno stato di vigilanza, di attenzione e lucidità interiore. E questa operazione è sentita come particolarmente ostica dall’uomo, come una difficoltà che può portare a far provare ripugnanza per la preghiera. Faticosissima è l’attenzione interiore. Ha scritto Simone Weil: “C’è nella nostra anima qualcosa che rifugge dalla vera attenzione molto più violentemente di quanto alla carne ripugni la fatica”. L’attenzione non è solo un movimento interiore di concentrazione, ma una lucida presenza a se stessi che discerne la presenza di Dio nell’intimo dell’uomo, nel proprio cuore. Nutrita da lotta contro le distrazioni e i pensieri del cuore, l’attenzione cresce nel silenzio e diviene essa stessa preghiera: giocando sull’assonanza fra prosoché (attenzione) e proseuché (preghiera) i Padri greci hanno mostrato i legami intimi e inscindibili fra le due realtà. L’attenzione suppone la fede e l’amore e così essa desta la coscienza dell’uomo alla presenza, in lui intima, di Dio.[10]

Faticoso è anche il mens concordet voci che si applica alla mormorazione di un Salmo o di altra preghiera. Certo, la ripetizione di formule giaculatorie, di preghiere monologiche, o la ruminazione di un versetto o di una frase biblica, consentono anche allo spirito di acquietarsi, di trovare riposo, quasi cullato dal ritmo musicale della preghiera. Ma il rischio del meccanicismo, dell’abitudine, della formularità, è sempre in agguato. Un bel testo del Talmud babilonese recita: “Se uno fa della propria preghiera una formula fissa, la sua preghiera non è una vera preghiera” (bBerakot 30b).

Ora, che può avvenire nella vita di un prete? Può avvenire che, quasi senza accorgersene, si abbandona la preghiera, la si smarrisce. Semplicemente, non si prega più. Certo, si continua a celebrare messa, a fare liturgie e preghiere pubbliche, sostenute dalla presenza di altri per i quali ciò deve essere fatto; si continua a fare le svariate attività pastorali e catechetiche, ma si rifugge dalla preghiera solitaria, nascosta, silenziosa, personale, in solitudine. A volte, questa viene sostituita da altre ripetitività, da altre serialità, da altre abitudini (magari legate alla televisione o a Internet in vere e proprie forme di dipendenza). Del resto, noi viviamo di abitudini e spesso cadiamo preda e vittime di cattive abitudini. Un bel passaggio della Regola di Benedetto dice che il monaco, dopo aver scalato i dodici gradi dell’umiltà, “perverrà rapidamente a quell’amore di Dio che, divenuto perfetto, scaccia il timore. Grazie a questo amore egli compirà senza fatica, come naturalmente e per abitudine (velut naturaliter ex consuetudine), ciò che prima osservava solo con trepidazione. Egli non agirà per paura dell’inferno, ma per amore di Cristo e per la stessa buona abitudine (amore Christi et consuetudine ipsa bona)” (RB VII,67-69). Questo si può applicare anche alla preghiera.

Questo confronto con il tempo (la durata, la perseveranza, la ripetitività) ci apre ad un’altra dimensione della difficoltà della preghiera

L’angoscia della morte

Quali motivi sottostanno al rifuggire la preghiera fino ad abbandonarla o a sostituirla con altre ripetitività alienanti? Io credo che un motivo radicale consista nell’angoscia della morte. Che vi sia un rapporto tra il pregare e la morte, e dunque la paura della morte, questo emerge dal fatto che pregare è dare del tempo a Dio, è consacrare del tempo a Dio, è riservare del tempo per lui, donare del tempo a lui. E il tempo è vita. Nella preghiera personale, nascosta, fatta nel chiuso della propria camera, noi non facciamo nulla, non produciamo nulla, non siamo visti da nessuno, semplicemente stiamo davanti a una presenza confessata nella fede. E questo non solo produce una diversa (più acuta) coscienza del tempo e del corpo rispetto a quella che normalmente ci abita, ma è anche qualcosa che va contro non solo ai paradigmi di visibilità e protagonismo che informano mondanamente la vita di tanti, ma anche contro a quei paradigmi di efficienza e produttività che spesso nutrono il quotidiano delle attività pastorali del presbitero stesso. In questo senso, pregare è allenarsi a fare della morte un atto, è vivificare la morte facendone luogo di esperienza di una presenza. Ma per questo è anche così difficile pregare e, soprattutto con l’avanzare dell’età, può intervenire il senso di un rifiuto a pregare perché il tempo riservato alla preghiera può essere sentito come perso, inutile, e il pregare come una forma di morte, di sterilità. Diviene difficile “rimanere” nella preghiera, non disertare, accettare di andare a fondo, ma se questo avviene, allora il senso di morte, di nullità, di perdita, si trasforma in uno sguardo più intenso su di sé, sugli altri, sulla vita e sul mondo. E la preghiera diviene esperienza pasquale. Il tempo della preghiera è tempo “altro” rispetto al tempo della quotidianità, o meglio, è lo stesso tempo, ma vissuto con lucida coscienza e rimesso nelle mani del Signore, mentre il quotidiano affollarsi degli impegni e delle attività induce spesso una tranquilla incoscienza, una securizzante alienazione. È difficile sostenere la coscienza del tempo che passa e nutrire una coscienza cristiana del tempo!

Ora, quest’angoscia della morte si fa particolarmente viva in quella delicatissima fase dell’esistenza di una persona che è la metà della vita. Si tratta della cosiddetta “crisi dei quarant’anni”, o meglio, “crisi del superamento della metà della vita”. È la crisi che consiste essenzialmente nel fatto che si inizia a percepire che ciò che resta da vivere è ormai meno di ciò che si è vissuto: è il momento in cui la morte fa irruzione nella vita, nella sfera esistenziale di una persona. È un tempo di bilanci, in cui lo sguardo all’indietro ci lascia insoddisfatti e ci impedisce di guardare avanti con speranza. Improvvisamente si percepisce che molte porte sono ormai chiuse nella nostra vita, molte speranze che avevamo nutrito si svelano impietosamente essere illusioni e allora occorre far fronte allo scacco, alla disillusione. L’orizzonte diviene fosco e si entra in uno stato d’animo non lontano da quello che i medievali chiamavano accidia. “Sembra che vi sia una causa biologica alla base di quel senso di apprensione, di quei tormentati interrogativi, della mancanza di entusiasmo in uomini e donne verso i 40 anni. È forse lo stato d’animo che i dotti medievali chiamavano accidia, il peccato capitale di pigrizia dello spirito? Io credo di sì”.[11] Dal punto di vista spirituale questa crisi si manifesta come disgusto per la preghiera e per l’ascesi, per lo sforzo spirituale, come non-senso del pregare. L’uomo vede il sostanziale fallimento dei suoi sforzi spirituali, dei suoi propositi di miglioramento, si rende conto che ha ancora a che fare con problemi che lo assillavano molti anni prima, che i cambiamenti intervenuti sono più superficiali che di sostanza. Allora il senso dell’inutilità del pregare e della fede si fa strada. Si può reagire a questa crisi alienandosi nell’iper-attivismo, moltiplicando, fra i 40 e i 50 anni, le cose, già numerose, che si facevano prima. Si vuole così sfuggire alla morte dandosi vita con il molto fare, con la nevrosi pastorale. Oppure ci si arrocca nel formalismo, nel legalismo, e diverse persone in quella fase diventano conservatrici, autoritarie, ritualiste. Trovano rifugio dall’angoscia della morte nella corazza securizzante dei riti e delle rubriche, delle formule e delle leggi. Oppure ci si lascia sempre più andare sul piano sessuale (o nell’alienazione dell’alcolismo), non vigilando più per custodire il celibato: quando si vede che le trasgressioni non sono viste, allora si percepisce che possono essere reiterate e diventano un vizio, e l’abitudine all’impurità ingenera il senso dell’inutilità e dell’impotenza della preghiera. Oppure si diviene instabili: si sogna sempre di essere da un’altra parte, perché, in realtà, non si osa scendere in se stessi, abitare in se stessi, entrare in una vita interiore, nella preghiera come reale conoscenza di sé e di Dio. Si sfugge all’invito che la preghiera fa al credente: di entrare nell’interiorità, nella vita interiore, nel proprio cuore. La preghiera, infatti, esige, nel cambiamento delle età e nella traversata delle fasi anche critiche dell’esistenza, di andare a fondo, di farsi interiore, profonda, di divenire respiro della persona, e di essenzializzarsi e semplificarsi. In questa fase critica la preghiera si configura anche come lavoro interiore teso alla

– accettazione del tempo che passa

– assunzione della responsabilità della propria vita passata

– accettazione dei propri limiti e imperfezioni.

Tutto questo ovviamente all’interno di quella preghiera che è “vivere con il Signore” (1Ts 5,10), sicché tutto viene posto alla luce della parola del Signore, del suo amore preveniente. E colui che nella preghiera e nell’ascolto della parola di Dio si conosce come accolto e amato dal Signore nel suo peccato, nella sua finitezza, nella sua miseria, può accogliersi rinnovando la confessione nell’infinita misericordia di Dio e non sentirsi in dovere di disprezzarsi.

Ecco perché l’epoca intorno ai 40 anni costituisce una fase molto delicata della vita di una persona, in cui si è più fragili: occorre pertanto cura di sé, e anche cura e attenzione sul presbitero da parte di chi gli è vicino e in particolare da parte di chi ha responsabilità verso di lui come superiore. Chiedere obbedienze sentite come faticose da parte del presbitero, in una fase in cui questi è già di per sé più fragile, può produrre effetti molto perniciosi. Non si può dimenticare che la difficile prova della durata a cui la preghiera si espone, va di pari passo con la difficile e faticosa perseveranza nella scelta fatta. Spesso l’abbandono della preghiera precede l’abbandono del ministero.

Preghiera e fallimento

Quanto già abbiamo detto ci chiede di riflettere sulla preghiera come spazio di assunzione e di elaborazione di disillusioni, fallimenti, crisi. L’esperienza del profeta Geremia ci può essere di insegnamento.

È estremamente significativo il contrasto fra due testi di Geremia: Ger 15,16 e Ger 20,8-9. Il primo testo evoca la vocazione di Geremia, quando il giovane Geremia (probabilmente intorno ai 24-25 anni) sentì la parola del Signore che lo chiamava. Dice Ger 15,16:

“Quando le tue parole mi vennero incontro,

le divorai con avidità;

la tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore”.

Ben diverso il tono del profeta a distanza di diversi anni, quando già per molto tempo Geremia aveva esercitato il ministero profetico. Dice Ger 20,8-9:

“Quando parlo, devo gridare,

devo proclamare: ‘Violenza! Oppressione!’.

Così la parola del Signore è diventata per me

motivo di obbrobrio e di scherno ogni giorno.

Mi dicevo: ‘Non penserò più a lui,

non parlerò più in suo nome!’

Me nel mio cuore c’era come un fuoco ardente,

chiuso nelle mie ossa;

mi sforzavo di contenerlo,

ma non potevo”.

Questi due testi mostrano come il ministero stesso, il concreto esercizio del ministero possa divenire motivo di stanchezza, di frustrazione e porti perfino alla volontà di abbandono. La parola che era sembrata dolce come il miele nel momento della chiamata, alla lunga diviene per Geremia amara come il fiele. Quando parla egli deve denunciare il peccato del suo popolo e questo gli provoca inimicizie, ostilità, avversioni, odi. Geremia allora è tentato di abbandonare il suo ministero: se un profeta non parla più in nome di Dio, abdica al suo ministero profetico. È la tentazione che può incogliere anche il presbitero quando per i più svariati motivi il ministero diviene pesante, insopportabile, e dal cuore del presbitero sale la domanda: “Chi me lo fa fare?”. Tutto questo avviene: ma allora occorre saper rinnovare le motivazioni della scelta e fondare la propria fedeltà e perseveranza sul fatto che si è detto un sì a Qualcuno, non a qualcosa o a qualche attività o prestazione. Si è detto un sì incondizionato al Signore che è il Crocifisso, l’Agnello, il Servo e anche le tribolazioni che si stanno vivendo rientrano nel cammino di sequela dell’Agnello. La preghiera è la memoria quotidianamente rinnovata di colui a cui si è detto il proprio “Amen”. Paolo esclama in un momento del suo apostolato: “Io so in chi ho posto la fiducia” (2Tm 1,12). Ma viene il momento nella vita del presbitero in cui la tentazione dell’azzeramento del proprio passato si fa strada: si è forse sbagliato tutto? Ci siamo forse ingannati? Il sì che ci ha impegnato è stato pronunciato in altre condizioni, in situazioni diverse, ora si sperimenta solamente fatica, disillusione e insuccesso…: vale la pena continuare? È il momento della crisi. E che cos’è la crisi? La crisi è l’azione di Dio che scava nel fondo del cuore dell’uomo per purificarlo e renderlo saldo. Lì emergono, nella preghiera, la purezza e correttezza delle motivazioni che ci hanno guidato nella scelta: la nostra assiduità all’ascolto della parola di Dio radica nel nostro cuore la parola di Dio che diviene luce per il nostro cammino anche e soprattutto quando si è nella valle della morte. Geremia non riesce a spegnere il fuoco che arde nel suo cuore: la forza della parola di Dio lo abita e lo mantiene nella fedeltà. La preghiera è custodia di una presenza che è in noi, presenza che dà senso alla vita e al ministero.

Uscendo dall’esempio biblico e venendo alla situazione dei presbiteri, è bene ricordare che nelle crisi si tratta di restare, di rimanere, senza prendere decisioni affrettate. Si tratta di mettere in pratica la virtù della perseveranza, del biblico ypo-ménein, “restare sotto i colpi”, “tener duro incassando la testa fra le spalle”. È possibile restare facendo memoria di quanto si è vissuto positivamente nel ministero fino a quel giorno: nella preghiera la memoria della positiva esperienza passata può aiutare a vivere il presente oscuro aprendo il futuro alla speranza. La preghiera, che è immersione nella verità della vita prendendo una distanza da essa e ponendola di fronte alla parola di Dio, aiuta anche il presbitero a vagliare evangelicamente ciò che egli arriva a chiamare, magari in maniera affrettata, come fallimento o insuccesso. E questo soprattutto quando si tratta di esperienze e progetti pastorali. Il presbitero vive a volte l’esperienza di insuccessi pastorali in modo talmente personalizzato da cadere in stati depressivi. Se si fa coincidere personalità e lavoro pastorale, realizzazione di sé e ruolo, allora un insuccesso (che va messo realisticamente in conto), può condurre a una profonda crisi e disarticolazione personale. Se il presbitero vive la sua funzione pubblica, il suo ruolo, come prolungamento della sua personalità, allora gli eventuali fallimenti pastorali vengono ingigantiti e trasmutano in senso di fallimento personale, perdita di autostima, tentazione di abbandono. Dall’aver fallito qualcosa si trapassa indebitamente al senso di fallimento totale di sé. C’è il rischio di far dipendere tutto da sé e di divenire una cassa di risonanza narcisistica che registra sul proprio conto successi e insuccessi. Ora, la preghiera, memoria quotidiana dell’essenziale evangelico, ricorda anche al presbitero che le crisi, gli insuccessi, le persecuzioni e le contraddizioni, fanno parte della promessa di Cristo a chi lo segue con radicalità (cf. Mc 10,29-30: “Non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del vangelo, che non riceva già al presente cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna”).

Inoltre l’ossessione per il risultato, per il successo, per l’esito dell’azione pastorale, va valutato per quello che spesso è: antievangelico. Ci può essere molto evangelo nell’apprendere la lezione di un fallimento pastorale e ci può essere molta idolatria nel vantare un successo pastorale. Scrive molto bene il Card Ratzinger:

“Il sacerdote deve essere un uomo che conosce Gesù nell’intimo, che lo ha incontrato e ha imparato ad amarlo. Perciò dev’essere soprattutto un uomo di preghiera, un uomo veramente ‘religioso’. Senza una robusta base spirituale non può resistere a lungo nel suo ministero. Da Cristo deve anche imparare che nella sua vita ciò che conta non è l’autorealizzazione e non è il successo. Al contrario deve imparare che il suo scopo non è quello di costruirsi un’esistenza interessante o una vita comoda, né di crearsi una comunità di ammiratori o di sostenitori, ma che si tratta propriamente di agire in favore dell’altro. Sulle prime ciò contrasta con il naturale baricentro della nostra esistenza, ma col tempo diventa palese che proprio questa perdita di rilevanza del proprio io è il fattore veramente liberante. Chi opera per Cristo sa che è sempre uno a seminare e un altro a raccogliere. Non ha bisogno di interrogarsi continuamente: affida al Signore ogni risultato e fa serenamente il suo dovere, libero e lieto di sentirsi al sicuro del tutto. Se oggi i sacerdoti tante volte si sentono ipertesi, stanchi e frustrati, ciò è dovuto a una ricerca esasperata del rendimento. La fede diviene un pesante fardello che si trascina a fatica, mentre dovrebbe essere un’ala da cui farsi portare”.[12]

Allora la preghiera diviene elaborazione spirituale (non solamente psicologica) del lutto, dello scacco, della perdita. E diviene ambito di possibile integrazione di esso, per fede, nel cammino di Cristo che è anche il proprio personale cammino. Dare il nome di croce alla propria personale sofferenza e al proprio fallimento, significa integrare evangelicamente questo elemento che, altrimenti, può scoraggiare il presbitero e spingerlo all’abbandono. Inoltre, nella serenità e nella calma della preghiera si può valutare alla luce dell’evangelo se ciò che il presbitero chiama fallimento è tale anche secondo il vangelo, oppure se è tale solo in riferimento alle attese che egli nutre su di sé.

L’intercessione

Presidente dell’eucaristia della comunità, servo della comunione nella comunità ecclesiale, il presbitero è pastore anche perché intercessore. Inter-cedere significa “fare un passo tra”, “interporsi” fra due parti, indicando così una compromissione attiva, un prender sul serio tanto la relazione con Dio, tanto quella con i fratelli, gli uomini. Nell’intercessione il presbitero esercita il suo ministero di pastore portando davanti a Dio i cristiani della comunità di cui egli ha la responsabilità e ricevendoli così nuovamente da Dio: nell’intercessione, il presbitero si dispone ad un’assunzione di responsabilità radicale nei confronti dei membri della comunità che gli è affidata. Lì le relazioni vengono purificate perché si fa regnare l’evangelo su tutte le situazioni di conflitto, di incomprensione, di tensione, di antipatia o diffidenza o di ostilità… L’intercessione ci porta non tanto a ricordare a Dio i bisogni degli uomini (egli, infatti, “sa ciò di cui abbiamo bisogno”: Mt 6,32), ma porta noi ad aprirci al bisogno dell’altro facendone memoria davanti a Dio. Si comprende così come l’intercessione, il pregare per gli altri sia la custodia più efficace delle relazioni del presbitero. Nell’intercessione io porto l’altro davanti al Terzo che è Signore mio e dell’altro. In quell’operazione spirituale il presbitero entra nella vita responsabile cristiana: “nella piena solidarietà con gli uomini peccatori e bisognosi, essendo anche noi peccatori e bisognosi, facciamo un passo, entriamo in una situazione umana in comunione con Dio che in Cristo ha fatto il passo decisivo per la salvezza degli uomini”.[13] E il limite dell’intercessione cristiana, come appare dal Cristo crocifisso, è la sostituzione vicaria, il dono della vita, la croce. L’intercessione è luogo di intelligenza evangelica dell’altro. Lì vediamo come la preghiera del presbitero si lasci plasmare dalla vita e dalle storie personali di coloro che fanno parte della sua comunità. L’intercessione allena il presbitero alla duttilità, all’assunzione di responsabilità, ma anche alla custodia della sana e buona distanza nelle relazioni con le persone. Nell’intercessione il presbitero esperimenta la verità della frase di Aelredo di Rievaulx: “Eccoci, io e te, e in mezzo, come terzo, Cristo”. Davvero, dunque, la preghiera per gli altri è esercizio di sollecitudine e responsabilità e lotta contro il cinismo. E il cinismo, che consiste essenzialmente nel confessare senza vergogna il grado della nostra indifferenza nei confronti della realtà dell’altro, è tentazione che l’avanzare degli anni rende più concreta e forte. Per questo il presbitero intercede adeguatamente se, portando le domande e le situazioni degli altri nella sua preghiera, vi porta anche se stesso come domanda. Del resto anche il Cristo, proprio nella sua morte in croce (almeno secondo i vangeli di Mc e di Mt), si è rivolto al Padre nel momento supremo della sua esistenza, con una domanda, un “perché?” drammatico: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mc 15,34; Mt 27,46). E la nostra preghiera ci conforma al Cristo crocifisso.

[1] F. Rosenzweig, La stella della redenzione, ed. it. a cura di Gianfranco Bonola, Marietti, Casale Monferrato 1985, p. 288.

[2] Cf. J. Bur, La spiritualité des prêtres, Cerf, Paris 1997, p. 136, che cita il rituale dell’ordinazione diaconale.

[3] J.-C. Sagne, «La preghiera come invocazione alla presenza invisibile e silenziosa del Padre», in Concilium 9 (1972), pp. 27-39.

[4] E. Jüngel, «Che cosa significa dire: Dio è amore?», in Protestantesimo 3 (2001), p. 168.

[5] Cf. su questo tema: G. Moioli, «L’annuncio, momento formativo del predicatore stesso, o mestiere?», in Idem, Scritti sul prete, Glossa, Milano 1990, pp. 253-301; G. Piana, «Se prevale il ruolo», in Presbyteri 8 (1997), pp. 581-590.

[6] Cf. A. Piovano, “Preghiera e ascesi: le fatiche di un cammino”, in D. Castanetto – A. Margaritti – A. Piovano, La qualità della preghiera cristiana, Glossa, Milano 2002, pp. 11-137.

[7] D. Bonhoeffer, Pregare i Salmi con Cristo, Queriniana, Brescia 1969, p. 63.

[8] R. Guardini, Introduzione alla preghiera, Morcelliana, Brescia 19948, p. 10.

[9] Agatone 9: in Vita e detti dei Padri del deserto, 1, a cura di Luciana Mortari, Città Nuova, Roma 1975, p. 117.

[10] Cf. E. Bianchi, Le parole della spiritualità, Rizzoli, Milano 1999, pp. 71-73.

[11] Richard Church, The Voyage Home, citato in E. Jaques, «Morte e crisi di mezz’età», in E. Jaques – O. F. Kernberg – C. M. Thompson, L’età di mezzo, Bollati Boringhieri, Torino 1993, p. 20.

[12] J. Ratzinger, La chiesa. Una comunità sempre in cammino, Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1991, pp. 91-92.

[13] Bianchi, Le parole della spiritualità, p. 119.